中国园艺学会茶叶专业委员会副主任委员宛晓春教授牵头制订的茶叶化学分类国际标准正式颁布

来源:中国园艺学会茶叶专业委员会

作者:

时间:2025-10-22

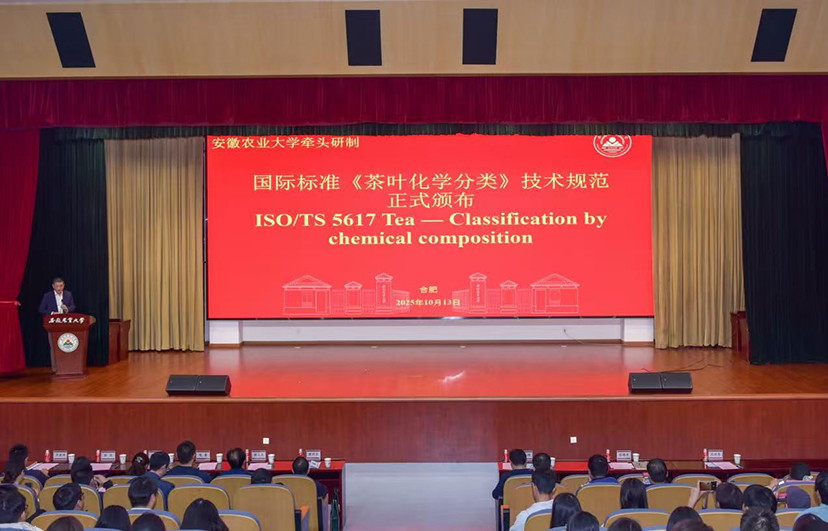

近日,国际标准化组织(ISO)正式发布《茶叶化学分类》技术规范(ISO/TS 5617:2025)。该标准由中国园艺学会茶叶专业委员会副主任委员、安徽农业大学茶树种质创新与资源利用全国重点实验室主任宛晓春教授牵头研制,是我国在茶叶国际标准化领域的又一重要成果。

该标准以我国已实施的国家标准GB/T 35825-2018为基础,系统融合化学分析与数据统计学方法,在深入揭示茶叶特征性成在加工过程中转化机制的基础上,明确了咖啡碱、儿茶素、茶氨酸等关键成分在六大茶类中的分布规律,筛选出六大判别因子,构建了基于Fisher判别模型与分步判别法的分类体系,为茶叶分类提供了一把“化学尺子”——可以用数据区分绿茶、红茶、青茶(乌龙茶)、白茶、黄茶和黑茶。

这是继2023年我国主导发布《茶叶分类》(ISO 20715:2023)后,在茶叶国际标准化领域的再次突破,进一步增强了我国在茶叶分类方法上的国际话语权。

宛晓春介绍,《茶叶化学分类》是与《茶叶分类》标准的互相补充,两项标准分别从化学成分和加工工艺、品质特征角度进行分类,为茶叶国际贸易、科研教学和质量监管等提供了更全面科学的技术依据。

“这两项标准的发布,标志着我国茶叶科学分类体系获得国际认可,将有力推动中国茶产业的科技化与国际化进程,减少因标准差异引发的贸易争议。”宛晓春表示,该标准还将促进白茶、黄茶和黑茶等中国特色茶类更好地走向国际市场,增强我国在茶叶科研、标准化及茶文化国际传播等领域的影响力,助力“一带一路”建设。

在标准研制过程中,国家标准化管理委员会、全国茶叶标准化技术委员会、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、中国茶叶流通协会、福建农林大学等相关单位给予了大力支持。

宛晓春教授40余年深耕茶叶品质理论和技术创新研究,针对制约茶叶传统加工品质不稳定、效率低等瓶颈问题,构建了中国种茶树基因库,系统揭示茶叶品质成分形成与转化机理;创建茶叶自动化加工和数字化品控技术,创制国内首条茶叶自动化生产线;担任ISO国际茶叶标准化技术分委会中国代表团团长16年,主导制定《茶叶分类》、《茶叶化学分类》等国际标准,打破欧美国家长期垄断;领衔创建茶学全国重点实验室,培养一流创新团队并服务全国茶产业,为我国茶叶品质提升和加工现代化做出了突出贡献。以第一完成人获国家科技进步二等奖(2020)1项、省部级科学技术奖一等奖3项;主持国家科技支撑、973计划等国家重大任务和省部级项目39项;提出并科技支撑茶产业重大工程;获授权发明专利62件;在PNAS、Molecular Plant等主流期刊发表高质量论文275篇,他引10929次,H指数61,茶领域唯一入选科睿唯安全球高被引科学家;获国家人事部“杰出专业技术人才”一等功(1999)、安徽省重大科技成就奖(2022)、全国创新争先奖(2023)等荣誉。

版权所有:中国园艺学会

电话:010-82109528

地址:北京市海淀区中关村南大街12号

邮箱:100081

备案号:京ICP备17018411号